日本語には、親族の関係性を表すさまざまな言葉がありますが、中でも「いとこ」に関する表記や使い分けに迷うことがあるかもしれません。「いとこ」は、漢字で「従兄弟」または「従姉妹」と書かれますが、これらには性別や年齢による区別が存在します。

また、いとことの関係は単に親族の一員というだけではなく、人生においても特別な存在となることが多いです。幼少期に共に遊んだり、成長とともに親族としての絆を深めたりすることができるため、兄弟姉妹とは異なる距離感を持ちながらも長く付き合い続けることができます。

本記事では、いとこの漢字表記の使い分けや関係性、さらに法律的な定義や文化的な役割についても詳しく解説します。いとこの正しい呼び方や社会的な役割を理解し、適切な表現を身につけることで、より円滑なコミュニケーションを図ることができるでしょう。

いとこと従兄弟の違いを理解する

漢字の使い分けと読み方

「いとこ」という言葉は、漢字では「従兄弟」または「従姉妹」と書かれます。

これらの違いを理解することが大切です。

・従兄(じゅうけい):父母の兄の息子(年上の男性)

・従弟(じゅうてい):父母の弟の息子(年下の男性)

・従姉(じゅうし):父母の姉の娘(年上の女性)

・従妹(じゅうまい):父母の妹の娘(年下の女性)

言葉の意味と関係性

「いとこ」とは、父母の兄弟姉妹の子どもを指します。兄弟姉妹よりも関係が一歩遠くなりますが、親族として親しい関係が築かれることが多いです。また、親族の中では年齢が近いことが多く、幼少期から一緒に遊ぶ機会が多いため、兄弟姉妹のような親しい関係になることもあります。

さらに、いとこは家族行事や冠婚葬祭の際に重要な役割を担うこともあります。特に昔の日本では、親戚同士のつながりが現在よりも密接であり、いとこ同士の関係性も非常に強いものでした。いとこ同士で結婚するケースも歴史的には存在し、地域によっては今もなお親族内の結びつきが重視されることがあります。

また、現代ではいとこ同士の関係性がSNSなどを通じて維持されることが増えており、遠く離れて暮らしていても定期的に連絡を取り合うことが一般的になっています。そのため、兄弟姉妹のような近さはなくても、信頼できる親族の一人として関係が継続されることが多いです。

従兄弟と従姉妹の性別による違い

漢字を正しく使い分けることで、話し手が相手の性別や年齢を意識していることが伝わります。特にフォーマルな文書や家系図では正確な表記が求められます。

また、従兄弟と従姉妹の性別によって、社会的な役割や関係性にも違いが生まれることがあります。たとえば、従兄(じゅうけい)は年上の男性のいとことして、親族の中でも頼りにされる存在であることが多く、冠婚葬祭などの場面では代表的な立場を務めることが一般的です。一方で、従弟(じゅうてい)は年下の男性のいとこであり、兄のように慕われる存在として扱われることがあります。

従姉(じゅうし)は年上の女性のいとことして、家族の中で面倒見の良い立場になることが多く、特に幼少期には兄妹のような関係を築くことが多いです。また、従妹(じゅうまい)は年下の女性のいとことして、親族内で可愛がられ、親しみやすい存在として接することが一般的です。

このように、従兄弟・従姉妹の違いは単なる漢字表記だけでなく、社会的な関係性にも影響を与えるため、正しい使い分けを意識することが大切です。

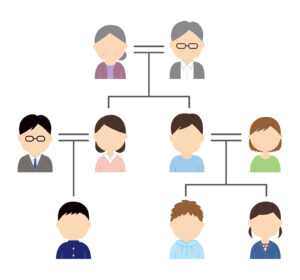

いとこの家系図と続柄

祖父母からの親族のつながり

家系図を見ると、いとこは祖父母を基準にした同世代の親族にあたります。祖父母を中心に考えると、いとこ同士は親同士が兄弟姉妹であるため、同じ世代に属することが多いです。そのため、幼少期から家族行事や親族の集まりで顔を合わせる機会が多く、自然と親しくなる関係性が築かれやすいといえます。

また、いとこ同士の関係は、祖父母を通じたつながりによっても深まることがあります。祖父母が健在な場合、いとこは頻繁に祖父母の家で集まり、一緒に遊んだり、食事をしたりすることで、兄弟姉妹に近い関係を持つことが多いです。特に祖父母が同じ地域に住んでいる場合は、日常的に会う機会も多く、いとこ同士の親密度がさらに高まります。

また、親族の中での立場や役割も、祖父母を中心とした関係性によって影響を受けることがあります。例えば、祖父母がいとこ同士を同じように可愛がることで、兄弟のような感覚を持つこともあります。一方で、親同士の関係が疎遠である場合、いとこ同士の交流が少なくなることもあり、家庭環境によってその親しさが大きく異なる点も特徴です。

現代では、核家族化の進行により、いとこ同士の交流が減少する傾向もありますが、SNSやオンラインツールの活用によって遠く離れていてもつながりを持ち続けることが可能になっています。そのため、物理的な距離があっても、いとこ同士の関係性を維持する手段は多様化しています。

従兄弟とは何か?

両親の兄弟姉妹の子ども同士の関係です。兄弟ほどの近さはないものの、親しみを持って接することが一般的です。

この関係は親等で考えると四親等にあたりますが、実際には幼少期から親族の集まりや家庭行事で頻繁に顔を合わせるため、仲の良い兄弟姉妹のような関係になることもあります。また、同世代の親族であるため、共通の話題が多く、成長過程で助け合ったり、相談し合うことができる点も特徴です。

特に、いとこ同士が近所に住んでいたり、同じ学校に通っていたりする場合、友人のような感覚で付き合うことができ、親族の中でも特に親しい関係になることが少なくありません。逆に、遠方に住んでいる場合や親同士の関係が希薄であると、年齢が上がるにつれて疎遠になることもあります。

近年では、SNSやオンラインツールを活用して距離を超えた交流が可能になり、遠く離れた従兄弟同士でも連絡を取り合うことが増えています。そのため、現代社会においても、従兄弟の関係は大切なものとして維持される傾向にあります。

はとこの存在とその意味

「はとこ」は、いとこの子ども同士の関係を指します。親等で考えると、いとこよりも関係が遠くなりますが、親しい付き合いを持つこともあります。

はとこ同士の関係は、いとこよりも一世代遠くなるため、付き合いの度合いは家庭環境や親同士の関係によって大きく異なります。頻繁に会う機会がある場合は、いとこと同じように親密になり、兄弟姉妹に近い関係を築くこともあります。一方で、親同士の交流が少ない場合は、ほとんど会わずに育つこともあり、形式的な関係にとどまることも少なくありません。

また、はとこ同士の関係性は、地域や文化によっても異なります。例えば、親戚付き合いが密な地方では、はとこが幼少期から一緒に遊ぶ機会が多く、親族の集まりでは重要な存在となることが一般的です。逆に、都市部では親族間の距離が広がる傾向にあり、はとことの交流が希薄になりがちです。

はとこ同士のつながりは、特に結婚式や法事などの親族行事で再び強くなることがあります。こうした機会に再会することで、親族間の絆が深まり、大人になってからの交流が生まれることもあります。近年ではSNSを活用して、はとことの関係を維持するケースも増えており、地理的な距離があっても親密な関係を保つことが可能になっています。

いとこの年齢と世代

年上の従兄弟と年下の従弟

年上の従兄弟(従姉)は人生経験が豊富なため、相談相手として頼りにされることが多いです。特に家族内の行事や冠婚葬祭では、従兄(じゅうけい)や従姉(じゅうし)が親族のリーダー的存在として振る舞うことも少なくありません。また、幼少期から自然と年下のいとこを指導したり、世話を焼いたりする役割を担うことが多く、兄や姉のような立場になることが一般的です。

一方で、年下の従弟(じゅうてい)や従妹(じゅうまい)は、親しみやすく可愛がられる存在です。幼少期には年上の従兄や従姉に甘えたり、遊びを通じて学ぶことが多く、成長するにつれて親しい関係を築くことができます。特に、家族同士の交流が頻繁な場合、いとこ同士の上下関係は兄弟姉妹に近いものになり、年上が自然とリーダーシップを取る関係になることが一般的です。

また、成長とともに、いとこ同士の役割は変化することがあります。例えば、子ども時代は年下の従弟・従妹が頼る立場であっても、大人になると立場が逆転し、年下のいとこがキャリアや専門知識を持ち、年上のいとこを支援することもあります。このように、年齢差がある従兄弟・従姉妹の関係は、時間とともに発展し、家族としての絆を深めていく特徴を持っています。

同い年の関係性の特徴

同い年のいとこは、兄弟姉妹のように育つこともあります。特に幼少期から頻繁に会う関係だと、兄弟のように親しくなります。家族旅行や親族の集まりで一緒に過ごす時間が長いと、共に成長する感覚を持つことが多くなります。さらに、学校が同じ場合は、日常的な関わりも増え、より強い絆が生まれることがあります。

成長するにつれ、進学や就職などのライフイベントを通じて、互いに励まし合い、相談し合うこともあります。同世代のため、共通の価値観や流行に対する理解があり、友情のような親族関係を築きやすい点も特徴的です。また、いとことの関係が親密であることで、将来的に家族間の交流が続きやすくなるメリットもあります。

兄弟姉妹との比較

兄弟姉妹とは違い、いとことは一緒に暮らすことがほとんどありません。そのため、関係が密になりすぎず、適度な距離感で付き合える点が特徴です。この適度な距離感が、兄弟姉妹とは異なる信頼関係を築く要因になります。

いとこ同士はお互いの家庭環境が違うため、異なる視点や価値観を共有できる機会が多くなります。一方で、兄弟姉妹のように常に一緒にいるわけではないため、関係がこじれることが少なく、純粋な友人関係のような親しみやすさを持つこともあります。特に、互いの両親の関係が良好であれば、いとこ同士の付き合いも自然と深まる傾向があります。

また、大人になってからも、家族の大切な節目や祝い事で再会しやすい関係性を持ち続けることができます。そのため、いとこは兄弟姉妹とは異なるが、長く続く親族関係の中で特別な位置を占めることができるのです。

従兄弟・従姉妹の表記と解説

漢字とひらがなの使い方

日常的には「いとこ」とひらがな表記することが一般的ですが、正式な文書では「従兄弟」「従姉妹」と表記されます。ひらがな表記は、カジュアルな会話やSNSなどの場面でよく使われ、特に子ども向けの文章や、親しみを込めた表現ではひらがなが多用されます。

一方、漢字表記はフォーマルな場面で使われる傾向があり、特に公的な書類や家系図、冠婚葬祭の案内などでは、「従兄弟」「従姉妹」と正確な表記が求められます。正式な書類では、性別や年齢を考慮した正しい漢字を使用することで、親族関係を明確にする役割を果たします。

書き方の一般的なルール

漢字を使用する際には、性別や年齢を考慮した表記が求められます。例えば、年上の男性のいとこを「従兄」、年下の男性のいとこを「従弟」、年上の女性を「従姉」、年下の女性を「従妹」と書き分けることが一般的です。

また、文章の中で「従兄弟」や「従姉妹」を使用する際には、状況や文脈に応じた適切な表記を選ぶことが重要です。例えば、カジュアルな手紙や会話では「いとこ」と書くのが自然ですが、公式な場面では「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」と正確に記載することで、より正確な親族関係を伝えることができます。

さらに、地域や文化によっては、いとこを指す表記や呼び方に違いがあるため、適切な使い分けを意識することが望ましいでしょう。

法律や文化における呼称の違い

法律上、いとこ同士の関係性は「四親等」となります。これは、いとこが兄弟姉妹の次に近い親族であるものの、直系ではないためです。このため、相続や法的な権利においては兄弟姉妹ほどの影響力は持ちませんが、親族関係としては一定の重要性を持ち続けています。

文化的には、特に日本では親族としての意識が強く、冠婚葬祭や年中行事などで重要な役割を果たすことがあります。例えば、結婚式では受付やスピーチを任されることが多く、親族の代表としての役割を担うことがあります。また、家族間の結びつきが強い地域では、いとこ同士が兄弟姉妹のように親密に育つことも珍しくありません。

一方、国際的な視点で見ると、いとこの呼称や立ち位置は文化によって異なります。例えば、英語では「cousin」と表記され、日本語のように性別や年齢の違いによる細かい区別はありません。一部の国では、いとこ同士の結婚が認められる場合もありますが、日本では法律上、四親等以内の結婚が可能であるものの、社会的にはあまり一般的ではありません。

このように、法律や文化の違いによって、いとこの位置づけや役割は異なりますが、日本においては特に親族の一員として重要な存在であり続けています。

いとこの人気の理由

信頼関係を築く親戚とは

兄弟姉妹よりも適度な距離感がありつつ、親族としての信頼関係を築きやすいのがいとこの魅力です。いとこ同士は、子どもの頃から家族の集まりなどで顔を合わせる機会が多く、お互いの成長を見守る存在になります。また、兄弟姉妹ほどの密接な関係ではないため、適度な距離感を持ちながらも深い信頼関係を築くことができます。

大人になってからも、いとこは頼れる存在であり、家族とは異なる視点で相談できる相手となることが多いです。たとえば、仕事や恋愛の悩みを打ち明ける際、親や兄弟には話しづらいことでも、いとこには気兼ねなく話せるというケースもあります。そのため、いとこは人生の様々な場面で大切な支えとなることがあります。

結婚式におけるいとの役割

結婚式では、親族代表や受付、スピーチを務めることが多く、大切な存在とされています。いとこは、親戚の中でも新郎新婦にとって特に親しい関係にあることが多いため、挙式や披露宴で重要な役割を担うことが一般的です。

たとえば、兄弟姉妹がいない場合や、遠方に住んでいる場合には、いとこが兄弟のような立場として活躍することがあります。また、新郎新婦の幼少期のエピソードをよく知る存在として、スピーチの場面で思い出話を披露することもあります。

また、結婚式だけでなく、結婚後の親族付き合いにおいても、いとこ同士の関係は重要です。お互いの配偶者を紹介し合い、新たな家族のつながりを築くことにもつながります。そのため、いとこの存在は、結婚後の親族ネットワークの形成にも大きく貢献するのです。

英語での表現と文化的意義

英語では「cousin」と表現され、日本語ほど年齢や性別を区別しません。しかし、欧米でも親しいいとこ同士の関係は重要視されます。欧米の家族文化において、いとこは「親しい親族」という位置づけにあり、特に大家族の中では頻繁に交流することが一般的です。

また、国によっては、いとこ同士の結婚が一般的な文化も存在します。たとえば、一部の国では、親族内での結婚が奨励されるケースもあり、いとこが結婚相手の候補となることもあります。日本では四親等以内の結婚が法律上可能ですが、文化的には一般的ではないため、こうした点において文化の違いが見られます。

このように、いとこは国や文化を超えても特別な存在であり、家族の中で大きな役割を果たすことが多いのです。

親族関係の重要性

義理と血族の違い

義理の関係(姻族)と血族の違いを理解することで、親族関係の整理がしやすくなります。血族とは、生物学的なつながりを持つ親族であり、直系の親子関係や兄弟姉妹の関係が含まれます。

一方、義理の関係(姻族)は婚姻によって生まれる親族関係を指し、義理の兄弟や義母・義父などが該当します。これらの違いを理解することは、親族内の関係性を正しく把握し、円滑な付き合いをするために重要です。

親等といとこの関係

いとこは四親等に該当し、兄弟姉妹とは異なる関係性が法律上定義されています。日本の法律では親等によって親族関係の近さが決まり、相続や扶養義務などに影響を与えます。例えば、兄弟姉妹は二親等に分類され、親族としての義務や権利がより強く設定されています。一方で、いとこは四親等にあたり、法律上の影響は少なくなるものの、文化的には重要な親族関係とされています。

また、親等の概念は結婚の可否にも関係しています。日本の法律では、四親等以内の血族同士の結婚は認められていますが、文化的な背景や家族の考え方によっては避けられることもあります。このように、親等といとこの関係は法律や社会的な価値観と密接に結びついています。

再婚による関係性の変化

再婚によって、いとこの関係が増えることがあります。特に義理の関係として、新たな親族が増えるケースもあります。例えば、親が再婚することで、新たな義理の兄弟や姉妹が生まれ、それに伴い義理のいとことの関係も形成されることになります。再婚後の家族関係は、血族と義族の関係が複雑に絡み合うため、新たな親族との付き合い方に注意が必要です。

特に、子ども同士の関係が新たに生じる場合、いとことしての関係がどのように発展するかは家庭環境や親同士の関係に依存します。再婚による新しい親族関係を円滑にするためには、適切なコミュニケーションと理解が不可欠です。家族間で積極的に交流を持ち、信頼関係を築くことで、再婚による親族関係の変化にも柔軟に対応できるでしょう。

いとの性別による社会的役割

男性と女性の従兄弟の違い

社会的な場面では、男性の従兄弟は頼れる存在、女性の従姉妹は相談相手として見られることが多いです。従兄(じゅうけい)は、親族内で年長者として期待されることが多く、特に法事や親族の集まりでは代表として発言する機会もあります。一方で、従姉(じゅうし)は家庭内での調整役や、親族間の橋渡し的な役割を果たすことが多い傾向にあります。

また、社会的な環境の変化によって、従兄弟と従姉妹の役割も変化しつつあります。かつては、男性の従兄が家系のリーダー的な役割を担い、女性の従姉は家族の世話役を務めることが多かったですが、現代では従姉がキャリアを持ち、積極的にリーダーシップを発揮する場面も増えています。

男女の親族関係における影響

親族間の交流の仕方は、性別によって異なる場合があります。例えば、男性の従兄弟同士はアウトドア活動やスポーツを通じて親しくなる傾向がありますが、女性の従姉妹同士は家庭の話題や育児、教育の話を通じて関係を深めることが多いです。

また、親族内のイベントでも、性別による役割分担が影響を与えることがあります。例えば、親戚の集まりでは男性が外での活動を取り仕切ることが多く、女性が室内での準備や調整を担当することが一般的です。しかし、近年ではこの傾向も変化し、男性が積極的に家事や親族の調整を担うことも増えてきました。

兄妹といとの位置付け

いとこは兄妹に近い存在ですが、親族としての距離感がある点で異なります。兄弟姉妹とは異なり、一緒に生活する機会は少なく、日常の関わりが希薄になる場合もありますが、その分、適度な距離感を保ちつつ、信頼関係を築くことができます。

また、いとこは親の兄弟姉妹を通じたつながりのため、親同士の関係が親密であればあるほど、いとこ同士の関係も深まる傾向があります。さらに、兄弟姉妹にはない新鮮な視点を持つことができるため、人生の異なる局面で頼れる相談相手となることもあります。

いとこの結婚と相手選び

結婚式での重要な位置

結婚式では、親族として特別な席に座ることが多く、特に親しいいとこはスピーチなどの役割を果たします。結婚式では、親族としての立場が強調されるため、いとこ同士が一緒に祝う場面も多くなります。また、新郎新婦の幼少期の思い出話を交えたスピーチを担当したり、親族代表として新郎新婦を支える役割を果たすこともあります。

特に、兄弟姉妹が少ない場合や、親族間の結びつきが強い家系では、いとこが結婚式においてより重要な存在となります。受付や司会を務めたり、親族席の調整役として活躍することもあります。また、親族写真の撮影時にも、新郎新婦の近くに座ることが一般的です。

配偶者との関係

結婚後も、いとことの関係は続くことが多く、親族として交流が続きます。結婚することで、新たな家族関係が形成され、配偶者同士の関係も含めて交流が深まるケースがよくあります。

また、いとこの結婚相手との関係も重要になり、親族間の付き合いがより広がります。家族行事や年末年始の集まりでは、いとこ同士の配偶者が打ち解ける機会も増え、親族ネットワークの強化につながります。時には、子育てや仕事の悩みを共有する関係へと発展することもあります。

さらに、結婚後のライフイベントにおいて、いとこ同士がサポートし合うこともあります。例えば、出産や子どもの入学式などの大切な場面では、いとこが親族として助け合うことが多く、信頼関係がより深まります。

親戚とのネットワークの広がり

いとこの結婚によって、新たな親族のつながりが広がることがあります。結婚を機に、今まであまり交流がなかった遠い親族との関係が生まれ、新たなつながりができることもあります。

特に、親族が多い家系では、いとこの結婚によって、新しい親族の輪が広がることがよくあります。親族同士の結びつきが強い地域では、いとこの結婚をきっかけに、新しい家族ぐるみの付き合いが始まることも珍しくありません。

また、結婚式を通じて、新郎新婦の友人や仕事関係者といとこが知り合う機会も生まれ、さらに交友関係が広がることもあります。このように、いとこの結婚は、単なる家族のイベントではなく、より広範なネットワークを築くきっかけとなるのです。

一般的ないとこの使い方

日常会話での用例

日常会話では「いとこ」とひらがなで表記されることが多く、カジュアルな場面でも使われます。特に口語では、漢字の使用が不要なため、ひらがなが一般的に使用されます。例えば、「うちのいとこが来るよ」や「いとこと旅行に行った」などの表現がよく見られます。

また、いとこの関係性を強調したい場合、「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」と漢字で使い分けることもあります。例えば、フォーマルな場面や正式な書類で使用する際には「従兄と一緒に仕事をしている」や「従姉が結婚することになった」といった使い方がされます。

辞書での表記と解説

辞書では「従兄弟」「従姉妹」と漢字で表記されることが一般的です。辞書の定義では、「父母の兄弟姉妹の子ども」として説明されることが多く、さらに「従兄は父母の兄の息子」「従弟は父母の弟の息子」といった具体的な分類が明記されています。

また、辞書によっては、「いとこ」はひらがなでの表記も一般的であると説明されることがあります。これは、会話などの場面で「いとこ」がひらがなで使われることが多いためです。さらに、語源や歴史的な使い方について解説している辞書もあり、日本語の表記文化において「いとこ」がどのように変遷してきたかを知ることができます。

子どもに伝えるいとこの意味

子どもに親族関係を伝える際には、簡単な家系図を用いると理解しやすくなります。特に、子どもは「いとこ」という言葉だけでは具体的な関係を理解しにくいため、「お父さんやお母さんの兄弟姉妹の子ども」と説明すると、より分かりやすくなります。

また、子ども向けの絵本や図鑑などでは、家族の関係をイラスト付きで説明することがあり、親族のつながりを視覚的に理解できる工夫がされています。例えば、「いとこと遊ぶ日記」や「家族のつながりを学ぼう」といった教育的な内容の本を活用することで、自然といとこの概念を学ぶことができます。

さらに、親族が集まる場面で「この子は○○ちゃんのいとこだよ」と実際のいとことの交流を通じて説明するのも効果的です。こうすることで、子どもが親族関係を身近に感じ、いとことの絆をより深めることができます。

以上のように、「いとこ」についての正しい使い分けを理解することで、適切な表現ができるようになります。

まとめ

いとこは、日本語において「従兄弟」「従姉妹」と漢字表記され、性別や年齢によって細かく使い分けられます。これは日本の親族関係を大切にする文化が反映されたものであり、正しい表記を知ることで、親族間の関係をより明確に伝えることができます。

また、いとこ同士の関係は、兄弟姉妹ほどの密接さはないものの、家族行事や冠婚葬祭を通じて親密な絆を築くことが多いです。特に、幼少期から共に過ごす機会が多い場合は、兄弟姉妹に近い存在となり、大人になってからも交流を続けることが一般的です。

一方で、社会の変化に伴い、いとこ同士の関係性も多様化しています。現代ではSNSやオンラインツールを活用することで、遠方に住んでいるいとことの関係を維持することが可能になりました。これにより、物理的な距離があっても、親族としてのつながりを深めることができます。

さらに、いとこは結婚式や法事などの場面で重要な役割を担うことがあり、親族ネットワークの維持や拡張においても貴重な存在です。文化的にも、いとこは家族の一員として重要視されることが多く、特に日本ではその関係性が強く根付いています。

本記事を通じて、いとこの正しい使い分けや、親族関係における役割について理解を深めることができたでしょう。親族との関係を円滑に保つためにも、適切な言葉遣いや表現を心がけることが大切です。