はがきを出す際に「切手を貼る場所がない!」と困った経験はありませんか?特に複数の切手を使いたい場合や、記念切手などサイズの大きいものを選んだ際、どのように配置すればよいか分からず迷ってしまう人も多いでしょう。貼る場所を間違えると、見た目が悪くなるだけでなく、郵便局の自動処理に支障をきたす場合もあります。

また、貼り方のマナーを知らずに送ってしまうと、相手に失礼と感じさせてしまうこともあり得ます。ビジネスシーンやフォーマルな場面での郵便物では特に注意が必要です。

この記事では、基本的な切手の貼り方や位置に加えて、複数枚の切手をバランス良く貼るためのコツ、記念切手やデザイン切手を使う際の注意点、さらには郵送時に避けたいトラブルやマナーの基本まで、幅広く解説していきます。

これを読めば、見栄え良く、かつ確実に届くはがきを作成するための知識がしっかり身に付きます。もう切手の貼り方に迷うことはありません。安心してあなたの思いを届けましょう!

切手の正しい貼り方とは

はがきにおける切手の貼る位置

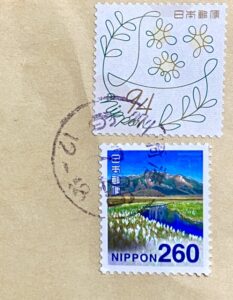

はがきに切手を貼る際の基本的な位置は、表面(宛名面)の左上部分です。この場所は日本郵便の機械によって自動的に処理される際にスムーズに読み取られるよう設計されており、全国的に共通のルールとして定着しています。

また、この位置に貼ることで、宛名や郵便番号の視認性を保ち、配達ミスを防ぐという効果もあります。切手を少しでもずらして貼ると、郵便番号が読み取りづらくなる可能性があるため、慎重に配置することが大切です。特に小さいはがきの場合は、左上のスペースが限られていることもあるので、事前にサイズや貼付け位置を確認しておくと安心です。

料金に応じた切手の選び方

郵送する内容や形式に応じて必要な料金は変わります。そのため、投函前に必ず現在の郵便料金を確認し、それに応じた額面の切手を選びましょう。たとえば、一般的な定形はがきの場合は85円切手が必要ですが、重量やサイズが異なると追加料金が発生することもあります。複数の切手を組み合わせて希望の料金を満たすことも可能で、その際は合計金額が過不足ないように気を配る必要があります。

また、記念切手やグリーティング切手など、額面が同じでもデザインの異なる切手を選ぶことで、送る相手への印象も変わります。目的に応じて、デザイン性にも注目してみるのもおすすめです。

貼る場所がない時の対処法

使用する切手のサイズや枚数によっては、左上のスペースだけでは足りなくなることがあります。特に記念切手や大判のデザイン切手を使用する場合や、複数の切手を組み合わせて料金を調整する場合などが該当します。こういった場合には、左上の起点から下方向や右方向に順番にずらして貼るようにしましょう。

その際、宛名欄や郵便番号枠に重ならないよう、十分な余白を確保することが重要です。どうしても表面に貼りきれない場合は、裏面に貼ることもできますが、その場合は郵便局で確認を取ると安心です。

また、貼り方が不自然にならないよう、縦横のラインを揃えるなどして、全体の見栄えにも配慮すると良いでしょう。

複数の切手を使う方法

複数枚の切手をどこでも使う

切手は基本的に左上から貼り始めますが、複数の切手を使う場合や大きめの記念切手を使用する際などは、左上のスペースだけでは足りないこともあります。そのような場合には、左上を起点として下方向や右方向にずらして配置しても問題ありません。

例えば、85円と110円の切手を組み合わせるときなど、縦に並べるか、2段に分けて貼ることでバランスが取れます。ただし、宛名欄や郵便番号枠、メッセージ欄にかからないように注意を払いましょう。貼る際には、切手が重ならないようにし、貼り付ける間隔を揃えることで見栄えも美しくなります。

また、貼る順番を考慮し、最も目立つ場所にメインのデザイン切手を配置するなど、相手に与える印象も意識するとさらに丁寧な印象を与えられます。

切手裏面貼付のメリット

どうしても表面に切手が収まりきらない場合には、裏面に貼ることも一つの方法です。実際に裏面に貼っても郵便としての配達は問題なく行われるケースが多く、特に大量の切手を貼る必要があるときには有効な手段です。ただし、裏面に貼ることで郵便局の処理機が自動読み取りできない場合があり、その分配達までに時間がかかる可能性がある点には注意が必要です。

また、裏面に貼る場合は、はがきの上下を逆さまにしないよう、貼り付け方向にも配慮することが求められます。郵便局によっては裏面貼付が非推奨とされることもあるため、事前に確認を取っておくと安心です。

横向きに貼る場合の注意点

切手のデザインや構成によっては、横向きに貼りたくなることもあります。特にイラストや図柄が横長の場合には、あえて横向きに貼った方がデザインが活きることもあります。その際には、天地をしっかり揃えることが大切です。バラバラな向きで貼られていると雑然とした印象になり、せっかくの切手の美しさが損なわれてしまいます。相手に与える印象や、受け取った際の視認性を考慮し、整った貼付けを心がけましょう。

また、横向きに貼った切手が宛名に近づきすぎないように、貼付け位置の全体バランスにも気を配ることが求められます。

切手を貼る際のマナー

切手を貼る位置の基本

基本ははがきの左上に切手を貼るのがマナーであり、郵便局の機械がスムーズに処理できる配置でもあります。この位置に整然と貼られていることで、相手にも丁寧な印象を与えることができます。逆に、斜めに貼ったり、ランダムに複数を並べると、見た目の印象が乱雑になり、場合によっては読み取りエラーにつながる可能性もあります。

複数枚を使う場合は、まっすぐに揃えて並べるか、縦または横のラインに沿って配置することが推奨されます。美しいレイアウトは相手への礼儀とされ、心のこもった郵送物として評価されやすくなります。

宛名と切手の位置関係

宛名と切手の間には、十分な余白を取ることが大切です。特に宛名の文字と切手が近すぎると、郵便局の処理機が宛名情報を誤って読み取るリスクが高まります。切手と宛名が重ならないように注意し、最低でも数センチの空間を確保すると良いでしょう。

また、住所や名前のバランスを保つために、切手の位置に合わせて宛名全体のレイアウトも意識すると、全体として整った印象になります。こうした配慮はビジネスシーンでも役立ち、相手に信頼感を与える要素になります。

失礼にならない切手の使い方

切手のデザインや色味にもマナーが存在します。お祝い事や感謝の気持ちを伝える際には、華やかで明るい色のデザイン切手を選ぶことで、相手に喜びを届けることができます。一方、弔事や改まった場面では、落ち着いた色味やシンプルな図柄の切手を選ぶと、節度ある印象を与えることができます。

季節の挨拶や年賀状では、季節に合ったテーマの切手を使うのも良い方法です。相手の立場や送付するシーンに応じて、心を込めて切手を選ぶ姿勢が、最終的にマナーとして評価されるのです。

郵送時の切手に関する注意点

料金不足を避けるために

郵便物を出す前に、郵便局の公式ウェブサイトや窓口で最新の料金を確認することはとても重要です。特に、はがきや封書、定形外郵便などでは料金体系が異なるため、思い込みで切手を貼ってしまうと、知らぬ間に料金が不足していることがあります。

料金が足りない場合、差出人に返送されたり、受取人に不足分を負担させる形で届く可能性があり、相手に迷惑がかかってしまいます。相手との信頼関係を損なわないためにも、事前確認を習慣にしておきましょう。

また、郵便局では重量やサイズをその場で計測してもらえるサービスもあるため、判断に迷った際は窓口を利用するのが安心です。

貼付のサイズと具体例

切手の大きさはデザインによってさまざまで、特に記念切手やキャラクター切手などは一般的な切手に比べてサイズが大きいことがあります。切手がはがきの1/4を超えるような大きさになると、宛名や郵便番号枠との干渉が発生しやすくなり、見た目にも不格好になる場合があります。バランスよく配置することはもちろん、使用する切手のサイズにも配慮が必要です。

例えば、85円切手を3枚使う場合、それぞれを整列させて貼ると美しく、視認性も良くなります。特に限られたスペースの中で複数の切手を貼るときは、貼付位置の工夫が求められます。過剰に大きな切手は避け、場合によっては封書に切り替える判断も有効です。

切手代の計算方法

郵送にかかる料金は、郵便物の重さ、サイズ、種類、配達速度など複数の要素によって決まります。たとえば、定形郵便物は50gまでなら110円ですが、さらに、速達や書留などのオプションサービスを追加する場合は、基本料金に加えて追加料金が必要となります。計算を間違えると料金不足になる恐れがあるため、事前に料金表を確認するか、郵便局の料金シミュレーターなどのオンラインツールを利用すると便利です。

また、複数の郵便物を一度に送る際には、それぞれの重さとサイズをきちんと測り、個別に正確な料金を見積もることが重要です。

切手デザインの選び方

オリジナルの切手を作成する方法

日本郵便では「フレーム切手」というサービスを通じて、オリジナルの写真やイラストを使用した切手を作成することが可能です。家族写真やペットの写真、イベントの記念撮影など、自分だけの特別な思い出を形にして切手にすることで、送る相手に強い印象を与えることができます。作成はオンラインで簡単に注文でき、テンプレートやフレームの種類も豊富に用意されているため、用途や好みに応じてデザインを選ぶ楽しみもあります。

結婚式の招待状、出産報告、周年記念などの節目に活用されることが多く、個人だけでなく企業の販促やブランディングとしても活用されています。完成した切手は実際に郵便として使用可能なため、実用性と記念性の両立が魅力です。

季節や目的に合った切手選び

日本郵便では、季節ごとの花や風景、伝統行事、行楽地などをモチーフにした季節限定の切手が数多く販売されています。春には桜、夏には花火や金魚、秋には紅葉、冬には雪景色やクリスマスといったデザインが揃い、視覚的にも季節感を演出することができます。

また、祝日や年中行事にちなんだテーマもあり、用途に応じて最適なデザインを選ぶことで、郵便物全体に統一感やストーリー性を持たせることができます。相手に合わせた切手を選ぶことは、ちょっとした心遣いとして印象に残りやすく、送る側の気持ちをより深く伝える手段にもなります。

さらに、収集家向けに発行される記念切手や限定シリーズもあり、趣味としても楽しめる分野です。

グリーティング切手を使った挨拶状の作り方

グリーティング切手は、誕生日や結婚祝い、出産祝い、引っ越しの挨拶、季節の挨拶など、さまざまな場面で使える可愛らしいデザインの切手が多く揃っています。ハートや星、動物、キャラクターなど、見た目にも楽しいデザインが豊富で、はがきやカードに華やかさをプラスする効果があります。

グリーティング切手は季節限定のものもあり、年賀状や暑中見舞いに使うと、季節感と心遣いがより強調されます。挨拶状を作る際には、文面やはがきのデザインと切手の雰囲気を合わせることで、より統一感のある仕上がりになります。

また、受け取った相手が思わず笑顔になるような切手を選ぶことで、単なる連絡手段を超えた「気持ちを届ける郵便物」としての価値を高めることができます。

はがきと封筒の違い

封筒用とハガキ用切手の違い

封筒とハガキでは、基本的な料金体系や取り扱いが異なります。封筒はその大きさや厚さ、重さに応じて料金が変動しやすく、最も基本的な定形郵便では重さが50gまでであれば110円となっています。

一方、はがきはサイズや重量が比較的限定されているため、全国一律で85円というわかりやすい料金が設定されています。ただし、往復はがきや絵はがきなど、通常の規格外となる場合は追加料金が必要になることもあります。

封筒では中に入れる書類の量や素材によっても重さが大きく異なるため、送付前には重さを計って正しい料金の切手を選ぶことが重要です。

郵便物の種類による貼付方法の違い

郵便物には、定形郵便、定形外郵便、速達、書留、ゆうメールなどさまざまな種類があり、それぞれに適した貼付方法があります。

たとえば、速達郵便では赤い速達表示のスタンプやシールを貼り、通常の切手に加えて速達料金分を加算して貼る必要があります。定形外郵便ではサイズや重さが変則的なため、封筒の余白や空きスペースを利用して複数の切手をバランスよく貼る必要があります。貼り方に決まりはありませんが、郵便番号や宛名を妨げないよう配慮することが大切です。

複数の切手を使用する際は、額面が一目でわかるように整然と配置すると、郵便局の処理がスムーズになります。

はがき特有の貼る位置の考慮点

はがきには封筒よりも限られたスペースしかないため、切手を貼る際にはレイアウト全体のバランスを考慮する必要があります。特に宛名面では、左上に切手を貼るのが基本ですが、そのスペースに収まらないサイズの切手や複数の切手を貼る場合は、下方向や右方向にずらして貼る必要があります。

ただし、宛名や郵便番号の読み取りを妨げないように注意しなければなりません。また、記念切手など大きなサイズのものを使用する際には、デザインが引き立つよう配置することも意識すると良いでしょう。はがきは表面の情報量が多いため、切手の位置によってはメッセージ欄が狭くなってしまうこともあります。事前に全体の構成を考えたうえで切手の貼付位置を決めるのが理想です。

切手の取り扱いに関するFAQ

切手を貼り間違えた場合の対処法

切手を貼り間違えてしまった場合、まず確認すべきはその切手が未使用かどうかです。消印が押されていない未使用の切手であれば、郵便局で他の額面の切手と交換することが可能です。ただし、交換には所定の手数料(通常1枚につき6円程度)がかかります。

切手を剥がして再利用することはルール違反であり、郵便法に抵触する可能性もあるため絶対に避けてください。また、貼り付けた切手が破れたり汚れたりしている場合は、交換できないこともあるため、丁寧に扱うことが大切です。誤って封筒に貼ったままの場合は、封筒ごと郵便局に持ち込むことで状況を説明し、個別に対応してもらえることがあります。

郵便局での切手発行手続き

切手の発行は全国の郵便局窓口で行っており、定番の通常切手だけでなく、季節限定のグリーティング切手や記念切手なども取り扱っています。特別な記念切手の発行時には、需要が高まるため予約が必要な場合があります。予約は郵便局の窓口や公式サイトから申し込みが可能で、イベントごとに発行日が事前に告知されます。

また、法人や団体が独自に記念切手を作成する場合は、日本郵便のフレーム切手作成サービスを利用することで、オリジナルデザインの切手を発行することも可能です。発行には申請や審査が必要となる場合もあるため、事前に詳細を確認しておくとスムーズです。

切手の交換や販売について

手元にある使わない切手がある場合、郵便局ではそれを別の額面の切手やはがき、郵便書簡に交換することができます。交換には1枚につき所定の手数料が必要ですが、金額の変更や用途の違う郵便物に対応させたい場合には便利な制度です。

また、交換できるのは未使用かつ破損のない切手に限られますので、保管状態にも注意しましょう。さらに、日本郵便は定期的に記念切手や地域限定切手を販売しており、これらは一部のコレクターに人気があります。こうした切手は郵便局窓口のほか、オンラインショップでも購入可能で、ギフトやコレクションとしても注目されています。

切手を使った特別な郵便サービス

料金別納サービスの解説

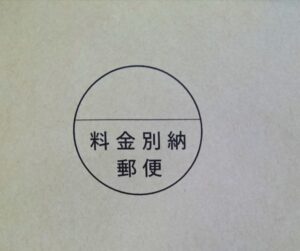

企業や団体が大量の郵便物を発送する際に便利なのが「料金別納サービス」です。このサービスでは、個別の郵便物に切手を1通ずつ貼る必要がなく、代わりに「料金別納」の表示を印刷して貼付し、郵便局にまとめて差し出すことで、料金を一括で支払うことができます。料金別納表示は、専用のスタンプや印刷で「料金別納郵便」と明記されており、企業ロゴなどを加えることでブランド訴求にも活用できます。

また、月単位での支払いが可能になる「料金後納制度」との併用も検討でき、経理処理の簡略化にもつながります。特に定期的なDM発送や請求書の送付など、日常的に大量の郵便を扱う業務においては、業務効率の向上に大きく貢献するサービスです。

特殊な郵便物のための切手利用方法

書留や配達証明、内容証明などの特殊な郵便サービスを利用する場合は、通常料金に加えて所定の追加料金を切手で貼付する必要があります。

たとえば、書留では基本の郵便料金に加え、書留料金として480円(2024年10月時点)を加算します。これらの郵便物は重要な書類や証明性を持つ文書の送付に用いられるため、確実な配達と記録の残る方法が求められます。専用の「書留切手」などを使用することで、誤差のない貼付が可能になり、

また専用の封筒やラベルを使用することでよりスムーズな処理が行えます。郵便局で内容確認を要するケースもあるため、事前に準備物と流れを把握しておくことが安心につながります。

郵送する目的に応じた切手の選び方

郵便物を送る目的によって、選ぶべき切手の種類やデザイン、金額が変わってきます。ビジネスシーンでは、シンプルで信頼感のある通常切手を使用することで、誠実な印象を与えることができます。一方で、年賀状や季節の挨拶状、個人的なメッセージカードでは、季節感のある切手やグリーティング切手を使用することで、気持ちを伝える手助けになります。

また、弔事においては、派手すぎない落ち着いたデザインの切手を選ぶことで、配慮が感じられる郵送になります。送る相手や内容、タイミングを踏まえた切手選びは、受け取る人に対するマナーであり、同時に印象を左右する大切な要素の一つです。

合理的な切手の使い方

大量の郵送における切手管理法

大量の郵便物を扱う業務やイベントでは、切手の管理方法が作業効率に直結します。まずは使用する切手を金額別に分けて保管することが基本です。透明な仕切り付きのケースやファイルなどを活用すれば、視認性が高く、必要な額面の切手をすぐに取り出せるようになります。

さらに、定型郵便用、定形外用、速達用など、用途ごとに分類することで、発送時の迷いを減らし、作業のスピードアップが図れます。部署や担当者ごとに専用のケースを用意しておくと、社内での切手の取り違えや無駄遣いも防げます。

また、使用履歴を記録するチェックリストやスプレッドシートを活用して在庫管理を行えば、切手の使いすぎや不足を未然に防ぐことができ、全体の業務がスムーズになります。

必要な切手を効率良く準備する方法

必要な切手をあらかじめまとめて購入しておくことで、急な郵送業務にも余裕を持って対応できます。郵便局では額面ごとの切手を組み合わせた「切手セット」なども取り扱っており、複数種類をバランスよく揃えたい場合に便利です。オンラインでの注文も可能で、日本郵便の公式サイトや一部の通販サイトから、好きな枚数を選んで購入できます。

法人向けには定期購入プランのようなサービスもあり、在庫切れの心配が減ります。購入時には、日頃よく使う額面を優先的に多めに揃えると効率的で、記念切手や季節限定の切手などもタイミングを見て入手しておけば、個性ある郵送が演出できます。

切手を貼る作業の効率化

大量の郵便物に切手を貼る作業は、手作業だと時間もかかり、貼り位置がばらつくと見た目の印象にも影響します。そこで活用したいのが、切手貼付用のテンプレートやガイドです。これらを使えば、誰が貼っても一定の位置に美しく貼ることができ、統一感のある郵送物になります。特に、企業が顧客に送るダイレクトメールや請求書などでは、細部の整然さが信頼感にもつながります。

また、切手をあらかじめ剥がしやすいよう並べた台紙を作成しておくと、貼る手間が軽減され、作業時間が大幅に短縮されます。さらに、業務用の自動貼付機を導入すれば、大量郵送にも効率的に対応可能となり、作業者の負担を軽減できます。

まとめ

切手を貼る位置や方法は、見た目の印象だけでなく、配達の確実性や相手への気遣いにも直結する重要な要素です。特にスペースが限られているはがきにおいては、限られたエリア内でいかにバランス良く切手を配置するかが問われます。切手が宛名欄や郵便番号枠にかからないようにするのはもちろん、使用する切手のデザインやサイズ、枚数によっても貼り方に工夫が求められます。

たとえば、複数枚の切手を使用する場合には、縦に整列させたり、デザインの統一感を意識することで、見た目の美しさを保ちつつも配達上の支障を回避できます。

また、切手には送り手の気持ちを伝える役割もあるため、シーンに合わせたデザイン選びや貼り方の丁寧さは、受け取る側にとっても嬉しい配慮になります。正しいマナーとルールを守りながら、細部にまで思いやりが感じられる郵便物を届けることで、より良いコミュニケーションが築けるでしょう。